시대의 얼굴, 활자의 표정 – 타이포그래피로 읽는 70~80년대 음료 문화

1970~80년대 한국 음료 패키지 디자인에서 가장 눈에 띄는 요소 중 하나는 바로 타이포그래피다. 당시 라벨은 오늘날처럼 복잡한 그래픽 디자인이나 고해상도 인쇄 기술을 활용할 수 없었기 때문에, 텍스트 자체의 형태와 구조, 굵기, 배치가 브랜드 메시지를 전달하는 가장 핵심적인 도구였다. 제품 이름은 물론이고, 효능, 원료, 제조사 이름까지도 모두 글자를 통해 표현되었기에, 활자의 형태는 곧 브랜드의 인상이자 소비자와의 첫 만남이었다. 이 시기의 글꼴들은 대체로 두껍고 선명한 형태를 취했으며, 명조나 고딕 스타일을 기반으로 하되, 자간과 행간에서 묘한 유연함을 갖고 있었다. 이러한 조형적 특징은 단지 미적 선택이 아니라, 당시 사회의 시각적 미감과 소비자 인식 수준을 반영한 문화적 산물이었다. 즉, 타이포그래피는 그저 정보 전달의 수단이 아닌, 브랜드 정체성을 상징하는 시각적 얼굴이었다.

제품 카테고리별 글꼴 전략 – 우유, 탄산, 어린이 음료의 타이포 차별화

흥미로운 점은 제품 종류에 따라 사용되는 글꼴 스타일이 달랐다는 것이다. 예를 들어, 어린이 대상의 음료 라벨은 대체로 둥글고 유쾌한 서체를 사용했다. 귀여운 손글씨 느낌의 글꼴, 둥근 고딕체, 약간의 기울기를 준 활자 등은 어린이의 시각 감성과 잘 맞아떨어졌고, 신뢰감보다는 즐거움과 친밀감을 우선시하는 전략이었다. 반면 탄산음료는 직선적이고 강한 고딕체를 사용해 청량감과 속도감, 에너지를 표현했다. 우유나 전통 음료류는 명조체에 가까운 구조를 통해 정직함, 건강함, 안정감을 전달했다. 이러한 카테고리별 타이포그래피 전략은 브랜드 감성의 뉘앙스를 미세하게 조절하면서 소비자에게 기대하는 이미지와 정확히 맞닿도록 설계된 것이다. 특히 패키지 표면이 작고 인쇄 제약이 많은 상황에서, 이러한 서체의 선택은 브랜드 아이덴티티 형성에 있어 결정적인 차별화 수단이었다.

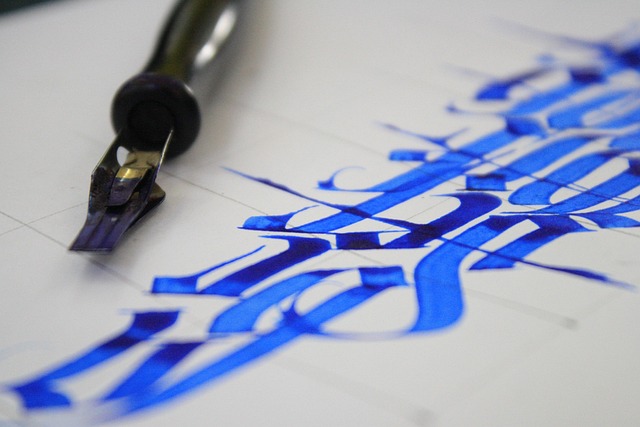

기술의 한계가 낳은 창의성 – 금속 라벨과 손글씨의 공존

이 시기의 라벨 제작 기술은 매우 제한적이었다. 컬러 인쇄는 단색 혹은 2~3도 인쇄가 일반적이었고, 종이보다 금속 호일이나 비닐 라벨이 많이 사용되었다. 이로 인해 고해상도 서체 표현은 어렵거나 제한적이었다. 하지만 이런 제약은 오히려 독특한 타이포그래피 문화를 형성하는 계기가 되었다. 당시 디자이너들은 기계로 표현할 수 없는 곡선이나 불규칙한 획의 뉘앙스를 손글씨로 보완했고, 브랜드 이름을 아예 손으로 직접 그려서 로고타입화하는 경우도 많았다. 이는 오늘날 우리가 보는 복고 감성 글꼴의 출발점이기도 하다. 실제로 당시 음료 라벨의 일부 글씨는 인쇄용 서체가 아닌, 디자이너의 손끝에서 탄생한 개성 강한 글자들이었다. 그 안에는 인쇄 기술의 한계를 극복하려는 창의적 시도와, 브랜드의 감성을 오롯이 전달하려는 디자이너들의 의도가 깊이 담겨 있었다. 즉, 기술 제약이 만든 불완전함이 오히려 정서적 완성도를 높이는 디자인 요소로 작용했던 것이다.

브랜드 정체성과 타이포의 관계 – 기억에 남는 글자는 어떻게 만들어졌나

기억에 남는 제품은 단순히 이름이 특별해서가 아니라, 그 이름이 어떻게 쓰였는지가 특별했기 때문이다. '비락식혜', '활명수', '칠성사이다', '아침햇살' 같은 제품명은 사실상 그 서체의 조형성으로 소비자의 기억에 각인된 경우가 많다. ‘비락식혜’는 검은 색 굵은 명조체로 엄숙하면서도 고전적인 느낌을 주었고, ‘활명수’는 동양적인 붓글씨체를 통해 한방 약재의 느낌을 시각적으로 각인시켰다. 특히 한글과 한자의 혼용, 세로쓰기와 가로쓰기의 혼재는 동시대의 시각 문화가 반영된 디자인 코드였고, 이는 음료 패키지라는 좁은 캔버스 위에서 절묘하게 구현되었다. 글자 하나하나의 크기와 간격, 배치가 소비자의 시선을 유도하고, 단 몇 초 만에 브랜드 인식을 완성했다는 점에서 타이포그래피는 시각적 마케팅 전략의 핵심이었다. 이는 단지 ‘무엇을 적느냐’가 아닌, ‘어떻게 보이느냐’의 문제였다.

복고 서체의 귀환 – 과거의 글꼴이 다시 주목받는 이유

오늘날 복고 디자인의 유행과 함께, 당시의 라벨 서체도 다시 조명받고 있다. 이는 단순한 감성 회귀가 아니라, 디자인의 본질적 가치로서 타이포그래피의 의미를 재해석하려는 시도다. 과거의 글꼴은 단순함 속에서도 직관적이며 강한 전달력을 지니고 있었고, 감정을 움직이는 힘이 있었다. 특히 손글씨 기반 로고타입은 오늘날의 정형화된 디지털 서체에서는 느낄 수 없는 인간적인 결, 감성, 온기를 담고 있다. 실제로 최근에는 70~80년대 한글 서체를 디지털화하려는 움직임도 활발하다. 이는 브랜드 아이덴티티와 연결된 문화 자산의 복원 작업이며, 동시에 소비자 감성을 자극하는 정서적 마케팅 전략의 일환이기도 하다. 지금까지 '디자인'이라는 큰 틀에서만 논의되던 음료 라벨의 글꼴이, 이제는 브랜드의 역사이자 감성 자산으로서의 타이포그래피로 재인식되고 있는 것이다.

'오래된 음료 패키지 연구' 카테고리의 다른 글

| ‘맛’보다 먼저 오는 시각 이미지 – 음료 라벨에 담긴 미각의 시각화 전략 (0) | 2025.08.03 |

|---|---|

| 귀여움은 어떻게 마케팅이 되었는가 – 라벨 속 캐릭터 일러스트의 감정 설계 (0) | 2025.08.03 |

| 제품명보다 강했던 색의 기억 – 소비자 뇌리에 각인된 라벨 컬러의 힘 (0) | 2025.08.03 |

| 국산과 수입 브랜드의 색채 전략 차이 (0) | 2025.08.03 |

| 색상 대비로 시선을 끌던 어린이 음료의 전략 (0) | 2025.08.03 |